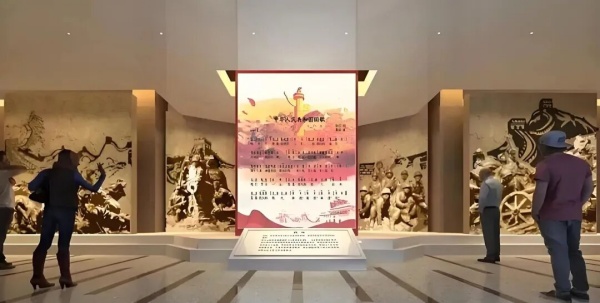

首家以國歌為主題的展示館

全面展示了《義勇軍進行曲》誕生、傳播、立法及其深遠影響,通過實物陳列、場景再現、多媒體互動,生動演繹了《義勇軍進行曲》從電影《風云兒女》的主題曲到成為中華人民共和國國歌的歷程。館內珍藏首版《義勇軍進行曲》黑膠唱片,是國歌展示館的“鎮館之寶”,首版唱片當年發行量極少,館內現存的這張首版唱片,保存完好,放到唱機上仍能正常播放,激昂的旋律跨越時空,催人奮進,歷久彌新。國歌紀念廣場占地2.7萬平方米,以唱片的造型設計成大型的開放式圓形廣場,寓意著《義勇軍進行曲》從上海唱響全中國。廣場中還設置了一座主題雕塑:一面經過戰爭和歷史洗禮的五星紅旗及一把軍號。在這里,一部電影、一首歌曲、一座雕塑,都能還原歲月的底片,喚起一段紅色記憶,在人們的情感與國歌有關的故事之間搭起一座橋梁。

主題陳列

主題陳列展分為六大樂章 展館“國歌從這里唱響”主題陳列展從《義勇軍進行曲》基本內涵出發,以“起來、萬眾一心、前進”為主線,通過五大樂章精品陳列、410件珍貴藏品、4處儀式教育場所、18處多媒體互動場景,全面提升沉浸式參觀學習體驗。展覽從《義勇軍進行曲》基本內涵出發,

序廳凸顯“起來”“血肉長城”“萬眾一心”“前進”的主線;

第一樂章“民族危亡的怒吼聲”

表現民族危亡關頭義勇軍奮起反抗,在中國共產黨領導下掀起了抗日救亡運動的浪潮;

第二樂章“時代呼喚的最強音”

表現《義勇軍進行曲》創作過程,講述國歌的詞作者田漢與曲作者聶耳的故事。這里再現了在《風云兒女》拍攝場景,五位主演以1比1仿真硅膠人形式真實還原;

第三樂章“民族解放的沖鋒號”

表現《義勇軍進行曲》傳播過程。鎮館之寶即首版《義勇軍進行曲》黑膠唱片也在此展示。現場還模擬了影片《風云兒女》首映售票口及排隊場景;

第四樂章“強我中華的進行曲”表現國歌選定和立法歷程;

第五樂章“偉大復興的主旋律”講述國歌引領中華強國夢;

尾廳表現“前進”主題,寓意中華民族在新時代征程中高唱國歌奮勇前進。

國歌的時代價值

從歷史回響到當代傳承——以國歌展示館為實證

將《義勇軍進行曲》從1935年誕生到當下數字化傳承的歷程,轉化為可觸摸、可參與、可研究的立體精神圖譜,成為連接歷史與未來的精神橋梁。

一、歷史細節的微觀見證:

從手稿墨跡到數字重生

鎮館之寶首版《義勇軍進行曲》黑膠唱片(編號34848b)保存完好,1935年由蘇聯指揮家阿龍·阿甫夏洛莫夫配器,經數字化修復后仍可播放開國大典原聲片段。聶耳1935年在虹口公寓修改的手稿原件中,“中華民族到了最危險的時候”的“危”字經三次涂改,最終定格為凌厲豎筆,這一微觀創作痕跡被轉化為數字水墨動畫,與田漢在獄中竹片刻寫歌詞的場景形成時空對話。館內展陳的1935年《電通》畫報創刊號、1949年開國大典錄音原始母帶等珍稀文獻,共同構成國歌誕生的“分子級”歷史證據鏈。

二、科技賦能的沉浸革命:

從單向觀看到五感共鳴

全息投影技術復原1935年上海街景,觀眾可觸摸虛擬報童遞來的《電通》畫報;AR眼鏡讓觀眾“穿越”至1949年天安門城樓,通過觸覺反饋裝置感受30萬群眾合唱時的地面震動。“聲紋實驗室2.0”引入AI情感分析,實時解析演唱者的情感強度,生成包含“危機意識”“團結精神”“奮斗品格”三要素的國歌演唱指數。2025年上線的數字臨展廳支持5G+VR“云觀展”,打破時空限制,讓文物“活”起來。

三、教育實踐的鮮活載體:

從場館到流動課堂

“國歌故事進課堂”項目開展10余年,宣講逾千場,受益觀眾超30萬人次,結合憲法日、聶耳誕辰等紀念日更新內容,將紅色網課推送至全國中小學。與達達集團聯合開展的“紅色研學”項目獲評全國優秀黨建案例,志愿服務基地獲市精神文明辦表彰。“國歌之星”青年團隊開發的“國歌手勢舞”在短視頻平臺播放量破億,實現精神傳承的數字化破圈。

四、國際傳播的橋梁紐帶:

從本土符號到世界語言

展示館建筑外立面折線造型隱喻“長城”,玻璃幕墻象征“開放包容”。數字沙盤動態呈現國歌傳播路徑:從1949年聯合國大會奏響,到越南版《進軍歌》保留原曲旋律改填“團結起來為獨立”歌詞,再到2015年紐約時代廣場萬人合唱的聲波地圖。2025年新設的“國際傳唱譜系”墻采用磁性拼貼技術,觀眾可親手組合不同國家的國歌改編版本,讓“人類命運共同體”理念從抽象概念轉化為可操作的實踐。

五、學術研究的深度耕耘:

從展品到理論構建

“國歌研究院”提出的“國歌精神三要素:危機意識、團結精神、奮斗品格”理論已納入中小學教材。通過聲紋比對技術,發現1949年開國大典錄音與1935年首版唱片存在三處和聲差異,修正了學界長期以來的版本認知。每月舉辦的“國歌精神大講堂”邀請抗美援朝老兵、航天工程師等不同領域的踐行者,形成“從歷史到現實”的完整敘事鏈。

從1935年虹口公寓的修改手稿到數字臨展廳的線上試運行,從田漢竹片刻寫的歌詞到紐約時代廣場的快閃合唱,國歌展示館通過細節的極致挖掘、科技的創新應用、教育的實踐創新、學術的深度耕耘,構建起連接過去與未來的精神橋梁。在這里,歷史不是塵封的標本,而是流動的、呼吸的、不斷生長的精神長河。當《義勇軍進行曲》的旋律再次響起,我們聽到的不僅是歷史的回響,更是時代的召喚——這,正是國歌最深刻的時代價值。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

臺江的上杭路和下杭路及其附近街區,俗稱“雙杭”。指的是從小橋頭到大廟路之間的兩條平行的橫街,這里早年是福州的商業中心和航運碼頭。“杭”其實是從“航”音衍化的,這里有一個地理變遷的歷史過程。古時閩江水繞過大廟山,上下杭便是上下航的津口埠頭。這片曾經以商業的繁華而聞名的古老街區,一直以來是民俗、史學專家們研究福州商業發展歷程的重要地方。

歷史的長河在山西博物院緩緩流淌,一場跨越千年的對話——“變局——春秋時期的晉與秦”展覽盛大啟幕。此次展覽匯聚了山西博物院攜手上海博物館、河南博物院、陜西歷史博物館、甘肅省博物館及山西省考古研究院等16家頂級文博單位的智慧與力量,共同呈現了一場視覺與心靈的盛宴。206組珍貴文物,不僅僅是歷史的見證者,更是那個時代精神的傳承者,它們靜靜地訴說著東周時期,尤其是春秋時期晉國與秦國之間波瀾壯闊的歷史畫卷。

北京路步行街不僅僅是一個創新流通、促進消費的商業集聚平臺,更是廣州開展國際交往、弘揚羊城都市文明、展示嶺南傳統風貌的重要地標。

海之浩渺,夢之無垠。海洋,是生命的搖籃,是文明的淵藪,更是連接全球的藍色紐帶。中華民族的航海史詩綿延千年,熠熠生輝。2000多年前,指南針的發明,為人類跨洋越海的壯舉點亮明燈;620年前,鄭和率領龐大船隊七下西洋,在世界航海史上鐫刻下不朽的東方印記。從古代海上絲綢之路的帆影幢幢,到近代民族海運業的艱難起步,再到現代航海事業的蓬勃發展,航海精神始終流淌在中華兒女的血脈之中。

上海市歷史博物館藏品總數約11萬件,分十五大類:書畫、金屬、陶瓷、工藝、證章、文獻、印刷、紡織品、石刻、錢幣、照片、剪紙、郵票、唱片和其他雜項等。其中1841年江南提督陳化成督造的振遠將軍銅炮、1880年吳猷豫園宴樂圖軸、1895年英商道白生公司制清花機、清末點石齋畫報原稿、1911年民國總統候選人提名及當選人斗方、1923年上海匯豐銀行銅獅、民國百子大禮轎、民國柳亞子主編《上海通志稿》稿本、老上海地圖、《徵信錄》等都是館藏重要文物。

在繁華喧囂的都市之中,浙江省非遺館如同一方靜謐的綠洲,靜靜地等待著每一位探尋者的到來。這里,是歷史與現代交織的夢幻空間,是傳統文化與現代審美的完美融合,更是心靈得以棲息的詩意棲居地。這座建筑面積達35000平方米,展陳面積15153平方米的宏偉建筑,不僅是中國首座大型區域綜合性非物質文化遺產館,更是收藏、展示和體驗優秀傳統文化的寶貴寶庫,是傳承、利用和發展非物質文化遺產的重要平臺。它以其獨特的魅力,吸引著來自四面八方的游客。

在中國福州馬尾,一座承載著近代中國自強之夢與海洋情懷的宏偉建筑靜靜佇立,這便是中國船政文化博物館。這座博物館不僅是歷史的見證者,更是船政文化的傳承者,以其深厚的文化底蘊和獨特的展覽形式,吸引著無數游客與學者前來探尋那段波瀾壯闊的歷史。中國船政文化博物館籌建于1997年,初名中國近代海軍博物館,2004年全面改版并更名為現名。它不僅是一座專題博物館,更是全國愛國主義教育示范基地、國家國防教育示范基地等多個國家級榮譽的獲得者。2024年8月,它更是榮膺國家二級博物館的殊榮,這標志著其在船政文化傳承與弘揚方面所取得的卓越成就。

在洛陽市大唐宮建材城,藏著一家超有質感的瓷磚展廳,其簡約而不簡單,給人沉浸式選材體驗。