展廳展館場館的演變同展覽業(yè)和展覽活動的發(fā)展有著密切的關(guān)聯(lián),同時還在很大程度上受當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐慕ㄖO(shè)計思想、建筑營造能力的影響。展廳展館展覽場館在一個地區(qū)所處的發(fā)展階段和整體水平,往往由所在地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會文化等整體環(huán)境決定。那些將展覽業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱的重要經(jīng)貿(mào)手段加以發(fā)展的地區(qū),其展覽場館的規(guī)模大小、分布情況以及建造實施水準(zhǔn),大都遠(yuǎn)高于那些不予重視的區(qū)域。

歐洲展覽業(yè)長期以來在世界上處于領(lǐng)先地位,歐洲也一直是西方建筑新思想、新趨勢的誕生地,因此歐洲的展覽場館演變在世界展覽場館發(fā)展歷程中最具代表性。

德國是歐洲展覽業(yè)與展覽展館展廳發(fā)展的重要基地。在近800年的展覽業(yè)發(fā)展史上,德國展覽場館經(jīng)歷了多次重大的演變。早期德國用于展覽交易的建筑多由住宅演化而來,其外觀基本為1--2層的磚木結(jié)構(gòu)房屋,其中底層作為工作和交易場所,第二層則是生活和儲存用房。15世紀(jì)末16世紀(jì)初,以磚石結(jié)構(gòu)為主的展覽館逐漸普及,不僅規(guī)模逐步擴(kuò)大,而且用途也更為專業(yè)化。工業(yè)大革命以后,伴隨著鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)等現(xiàn)代建筑材料和建筑技術(shù)的誕生,展館展廳開始顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間,世界上第一座真正意義的展覽館于1869年在萊比錫建成。

由于受到乘坐馬車和步行等傳統(tǒng)交通方式的限制,20世紀(jì)之前的德國的展覽場館大多位于城市中心地帶;隨著機(jī)械化交通工具的蓬勃發(fā)展,特別是鐵路交通運輸方式被推廣。展覽建筑的選址位置開始向城市邊緣轉(zhuǎn)移,坐落于城郊地區(qū)、擁有寬松用地的展覽館發(fā)展成為具有無中柱、大跨空間的單層式建筑,而位于城市中心地帶的展覽館為了節(jié)約用地,大多數(shù)采用多層式空間形式。

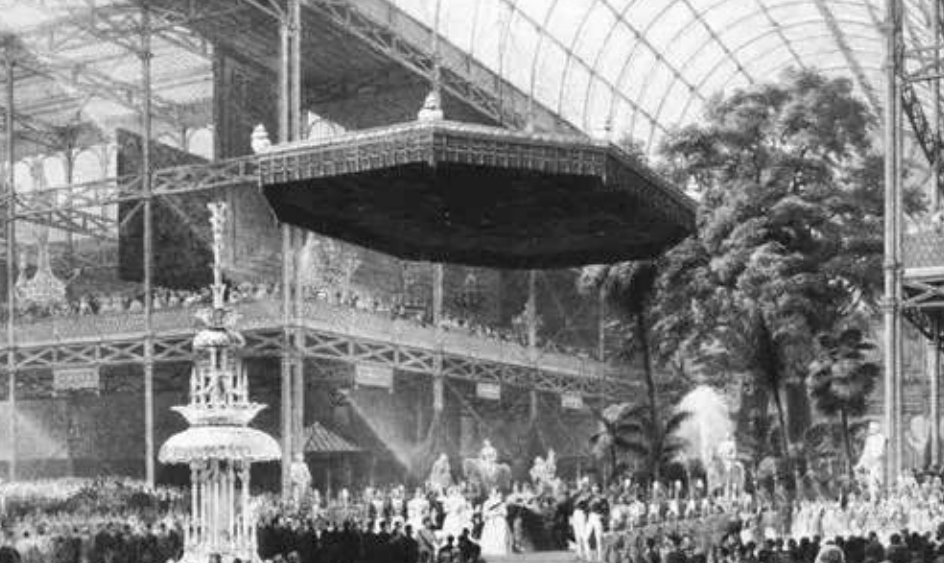

歐洲其他發(fā)達(dá)國家展覽建筑的發(fā)展歷程與德國類似。在19世紀(jì)連續(xù)舉辦的多屆世界博覽會上,現(xiàn)代展覽建筑的雛形逐步顯現(xiàn),如1851年在英國倫敦博覽會著名的“水晶宮”和1889年巴黎世界博覽會上的“巴黎機(jī)械館”。“水晶宮”通過采用預(yù)制件裝配式施工方法,不到9個月時間便得以建成,而“機(jī)械館”采用鋼制三鉸拱結(jié)構(gòu),建造出115米的大跨度展示空間。在工業(yè)革命背景下產(chǎn)生的這些展覽館,都采用了當(dāng)時先進(jìn)的建筑材料與快捷的施工方式,體現(xiàn)了新技術(shù)、新材料、新理念以及功能為主的建筑思潮。

第二次世界大戰(zhàn)以后,德國許多城市建造了新的展覽場館,并且不斷地加以改建、擴(kuò)建或新建。20世紀(jì)90年代,德國一些城市的場館設(shè)施規(guī)模無法適應(yīng)興盛發(fā)展的展覽業(yè)需求,開始選定新址,建造更為專業(yè)和更加先進(jìn)的展覽場館,如慕尼黑和萊比錫的新會展中心。歐洲其他發(fā)達(dá)國家也加大投資扶持展覽場館建設(shè),造就了一批具有國際影響力的展覽場館,如1976年建成的倫敦伯明翰國家展覽中心。

歐洲一些城市對早期建成的展覽場館還進(jìn)行了較大的改造或擴(kuò)建。以西班牙為例,始建于1980年的馬德里展覽中心,在進(jìn)入21世紀(jì)以來,其展館面積擴(kuò)建達(dá)12萬平方米;具有百年歷史的巴塞羅那展覽中心,2009年完成展館擴(kuò)建工作,總建筑面積擴(kuò)大至34萬平方米。再如,意大利米蘭貿(mào)易基金會展館面積達(dá)11.5萬平方米;2005年又投資7.5億歐元,建成一座面積達(dá)34.5萬平方米的現(xiàn)代化會展場館。

展覽業(yè)位居世界前列的北美洲,展覽展館展廳建設(shè)也相當(dāng)發(fā)達(dá)。例如在美國,許多大城市都建造了規(guī)模龐大的展覽場館,其中芝加哥市的“麥考密克”展示面積達(dá)70萬平方米,擁有各類先進(jìn)、完善的配套功能設(shè)施,成為北美地區(qū)最重要的會展場館之一。洛杉磯會展中心、波士頓會展中心等一批20世紀(jì)90年代以后落成的會展場館,都展現(xiàn)了當(dāng)代會展場館追求大跨空間、平面形式集中簡約、注重會議設(shè)施建設(shè)的發(fā)展趨勢。由于北美展覽業(yè)起步較晚,反而能夠以更高的起點來建造全新的展覽場館,而不必像歐洲國家那樣在舊場館的保護(hù)與再利用問題上投入大量的精力和資金。

自20世紀(jì)90年代以來,亞洲一些國家和地區(qū)在建設(shè)現(xiàn)代化展覽場館方面做出了不懈的努力。例如,新加坡利用自身獨特的地理優(yōu)勢與發(fā)達(dá)的貿(mào)易金融業(yè),大力發(fā)展展覽業(yè),建造了3座著名的大型展覽場館。中國香港利用地緣之便,2005年在毗鄰機(jī)場的填海區(qū)投入巨資建造新的亞洲國際博覽中心,如今已與維多利亞港灣的香港國際會展中心形成了珠聯(lián)璧合的發(fā)展態(tài)勢,將展覽業(yè)打造成為重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

工業(yè)旅游的興起,正是這一轉(zhuǎn)型趨勢的生動體現(xiàn)。它不僅代表著旅游業(yè)態(tài)的創(chuàng)新,更體現(xiàn)了傳統(tǒng)企業(yè)在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中對自身價值的重新發(fā)現(xiàn)與塑造。“工業(yè)+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業(yè)與文化、生產(chǎn)與消費的重要紐帶。

LaNUBE{IA} 是一個位于瓦倫西亞 CaixaForum 的高度參與性的體驗式展覽,旨在讓人們深入了解人工智能的基本概念以及這項技術(shù)如何被應(yīng)用于各種教育項目。它不僅是一個展示空間,更是一個促進(jìn)討論和辯論的平臺。

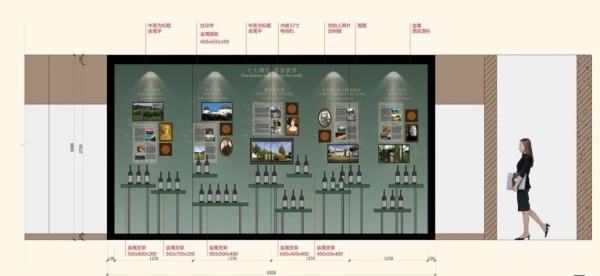

在中華文明的長河中,酒文化是串聯(lián)歷史、藝術(shù)與生活的紐帶。如何將這份厚重的文化積淀轉(zhuǎn)化為可感知、可體驗的空間?我們以“沉浸式文化傳承”為核心,推出酒文化主題館設(shè)計方案,通過現(xiàn)代設(shè)計語言與科技手段,構(gòu)建一座跨越時空的酒文化主題空間,讓每一個造型都傳遞酒韻文化的內(nèi)涵。

在中國甘肅省的蒼茫大地上,馬家塬如同一顆璀璨的明珠,靜靜地訴說著先秦時期西戎與秦文化交融的輝煌歷史。馬家塬戰(zhàn)國墓,作為21世紀(jì)最重要的考古發(fā)現(xiàn)之一,不僅以其豐富的文物遺存震撼了學(xué)術(shù)界,更以其獨特的車輿文化,為我們打開了一扇窺探古代貴族生活與禮儀的窗口。馬家塬車輿博物館,便是這扇窗口的守護(hù)者,它以生動、詳實的方式,展現(xiàn)了那段遙遠(yuǎn)而輝煌的歷史。

博物館,你是否曾被一件文物擊中內(nèi)心?是否曾在某個展柜前久久駐足?那些無聲的物件,穿越時光與我們對話,其背后正是精心設(shè)計的展示藝術(shù)在默默牽引著我們的視線與心靈。展示設(shè)計絕非簡單的“擺放”與“陳列”,它是一場無聲的導(dǎo)演藝術(shù),關(guān)乎如何讓文物“開口說話”。

一進(jìn)展廳,便能看到極越的明星車型——極越07 01。它的外觀設(shè)計時尚大氣,給人一種強(qiáng)烈的視覺沖擊力。整個展廳環(huán)境優(yōu)雅舒適,讓人流連忘返。如果你對汽車感興趣,這里絕對是一個值得一來的好地方!

走進(jìn)浙江大學(xué)圖書館,撲面而來的不僅是書香,更是一場空間設(shè)計的盛宴。作為一家專注于圖書館空間設(shè)計的公司,我們有幸深入探訪這座知識的殿堂,從專業(yè)角度解讀其設(shè)計理念和空間魅力。

在葡萄牙的阿爾科巴帕拉小鎮(zhèn),一座獨特的建筑悄然矗立于Alcobaa修道院的靜謐之旁,它不僅是時間的見證者,更是科技與藝術(shù)完美融合的結(jié)晶——Máquinas Falantes(會說話的機(jī)器博物館),一個自2017年起精心籌備,終于在2024年4月25日盛大開幕的聲音與通信的殿堂。這座博物館,如同一部活生生的歷史書,靜靜地向每一位訪客訴說著聲音從誕生到演變的傳奇故事。

臺江的上杭路和下杭路及其附近街區(qū),俗稱“雙杭”。指的是從小橋頭到大廟路之間的兩條平行的橫街,這里早年是福州的商業(yè)中心和航運碼頭。“杭”其實是從“航”音衍化的,這里有一個地理變遷的歷史過程。古時閩江水繞過大廟山,上下杭便是上下航的津口埠頭。這片曾經(jīng)以商業(yè)的繁華而聞名的古老街區(qū),一直以來是民俗、史學(xué)專家們研究福州商業(yè)發(fā)展歷程的重要地方。